小型SAR衛星コンステレーションが拓くレジリエントな未来:Synspectiveの挑戦

1972年、NASAのLandsat衛星打上げによって衛星リモートセンシングの歴史が始まりました。

そのわずか3年後に衛星リモートセンシングの普及促進を目的として設立されたRESTECは、本年8月に50周年を迎えます。

国家による大型衛星の開発が主導だった衛星リモートセンシングも、今や数多くの民間企業も参入する分野に成長し、衛星の大きさ、搭載センサや目的も様々です。

今回のコラムは、RESTECも代理店となっている民間による小型SAR衛星コンステレーション「StriX」について、㈱Synspectiveに寄稿頂きました。

はじめに

-

近年、宇宙ビジネスは目覚ましい成長を遂げ、日本においても民間企業による衛星開発が活発化しています。

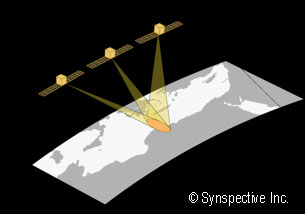

本稿では、独自の小型SAR(合成開口レーダー)衛星「StriX(ストリクス)」によるコンステレーション(衛星群)と、そこから得られる膨大なデータの高度な解析を通じて、災害対応、インフラ管理、環境保全などの多様な分野で、迅速かつ的確な意思決定を支援する株式会社Synspective(シンスペクティブ)の取り組みをご紹介します。 -

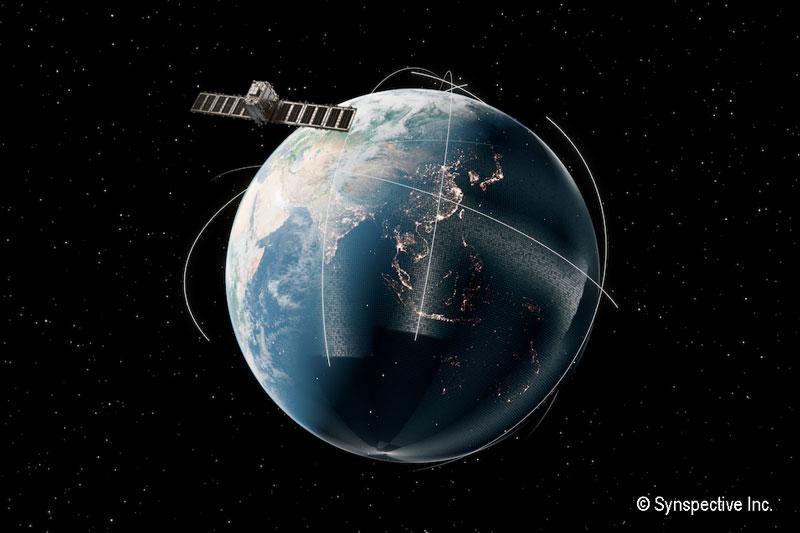

Synspective StriX コンステレーション図

Synspectiveのビジョン:データに基づく持続可能な未来へ

私たち人類共通の願いは、人々が安心して暮らし、生活の質を向上させ、それが未来の世代へと続いていくことです。しかし、頻発する自然災害や紛争、そして地球環境問題は、その願いを深刻に脅かしています。これらの地球規模のリスクに対処するためには、客観的なデータに基づく正確な現状把握、科学的なリスク評価、そして国際的な協力に基づく対策の策定と実行が不可欠です。そして、この一連のサイクルを力強く支える新たな社会インフラの構築が求められています。

Synspectiveは、この課題に対し、SAR衛星技術を起点として「次世代の人々が地球を理解し、レジリエント(強靭)な未来を実現するための新たなインフラをつくる」ことをミッションとしています。民間企業ならではのスピード感と拡張性を活かし、国内外の政府機関、研究機関、そして多くの企業との連携を通じて、この壮大な目標の達成を目指しています。

地球観測の進化と多様なセンサーの役割

地球規模の課題解決には、広範囲を均質かつ高精度に捉えた信頼性の高いデータが、リアルタイムに近い形で求められます。これを実現する上で、人工衛星は極めて有効な手段です。特にSAR衛星は、自らマイクロ波を地表面に照射し、その反射波を受信して画像を生成するため、天候(雲・雨など)や昼夜に左右されることなく、安定したデータ取得が可能です。

1. 従来の大型SAR衛星の功績と多様な波長の役割

これまで、JAXAの「だいち」(ALOS)シリーズに代表されるような大型SAR衛星は、地球観測において多大な貢献を果たしてきました。例えば、ALOSに搭載されたLバンドSARは、その波長の長さから植生をある程度透過する能力を持ち、地表面そのものの状態や森林の下層状況の把握、さらには広範囲の地殻変動の精密な計測(干渉SAR)において高い性能を発揮します。長期間にわたるデータの継続性や、厳格な品質管理といった面でも、その功績は計り知れません。

SAR衛星が利用するマイクロ波には、主にXバンド、Cバンド、Lバンドという異なる波長帯があり、それぞれに得意とする観測対象や特性があります。

● XバンドSAR(例:StriX)

波長が短いため、より細かい構造物を識別する高い空間分解能を得やすく、都市部や社会インフラの詳細な変化抽出、特定対象物の監視に適しています。また、アンテナ等のコンポーネントを小型化しやすいため、小型衛星への搭載にも有利です。

● CバンドSAR(例:Sentinel-1)

XバンドとLバンドの中間的な特性を持ち、海洋監視(船舶、油汚染、海氷など)、氷雪のモニタリング、農業分野など、幅広い用途で活用されています。グローバルな観測データが比較的入手しやすいのも特徴です。

● LバンドSAR(例:ALOS)

前述の通り、植生透過性に優れ、広域の地殻変動や森林バイオマス量の計測に適しています。干渉SAR解析を行う際に、電波の位相情報の一致度(コヒーレンス)を長期間維持しやすいという利点もあります。

2. 光学センサーとマルチセンサーアプローチの重要性

一方、光学センサーは、私たちが目で見るのと同じように地表面の様子を捉えることができ、色彩情報や植生の活性度(NDVIなどの植生指数)、さらには地表面温度や火災などの熱源検知にも優れています。ただし、雲に覆われている場合や夜間は観測が困難という制約があります。

現代の地球観測において重要なのは、単一のセンサーで全ての課題を解決しようとするのではなく、観測対象や目的に応じて最適なセンサーを選択し、時には複数の異なるセンサー(例えば、SARと光学センサー、あるいは異なる波長帯のSARセンサー同士)から得られる情報を組み合わせることが有効であるという点です。これにより、各センサーの長所を最大限に活かしつつ短所を補い合い、単独のセンサーでは得られない、より複合的で高精度な情報を引き出すことが可能になります。

小型SAR衛星「StriX」コンステレーション:高頻度観測で地球の今を捉える

Synspectiveが開発・運用するStriXは、まさにこのXバンドSARの特長を最大限に活かした小型衛星であり、これを多数機連携させて一つのシステムとして機能させる「コンステレーション」によって、従来の大型衛星単独では達成が難しかった高頻度な観測を実現します。地球規模の課題解決、意思決定の迅速化・高度化、そして新たな価値創造を目指し、一つのマイルストーンとして30機以上の衛星による観測インフラの構築を目標としています。

StriXシリーズの特長:小型・高性能・高頻度を追求

1. 小型・軽量・低コストながら高性能を実現2. 24時間365日、全天候型の観測能力

SAR技術の基本的な特性である全天候型(雲や雨の影響を受けにくい)かつ昼夜間を問わない観測能力は、特に災害発生直後など、迅速な状況把握が求められる緊急時において不可欠な強みとなります。

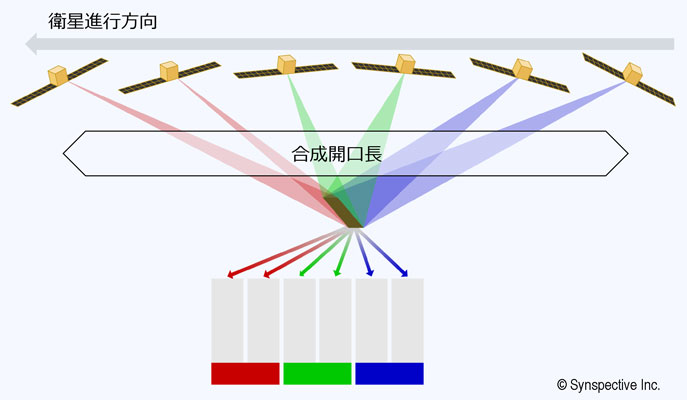

3. Xバンドならではの高分解能と多様な観測モード

StriXはXバンドSARの利点を活かし、都市部や社会インフラの詳細監視に適した高分解能な画像を取得できます。

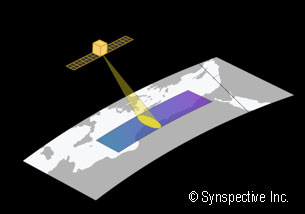

● ストリップマップモード

観測幅10~30km、分解能2.6m~3.6mという広範囲を効率的に観測できるモードです 。

● スライディングスポットライトモード

観測幅約10km、分解能0.5m~0.9mと、より詳細な観測が可能です 。

● ステアリングスポットライトモード

観測幅約10kmで、分解能は国内民間企業としては最高レベルとなる25cm(アジマス方向)を達成しています 。これにより、構造物の詳細な形状把握や車両の識別といった、より精密な分析が可能になります。 これらの多彩な観測モードと、衛星進行方向に対して左右両側への観測が可能な機能により、ユーザーの多様なニーズに柔軟に対応します。

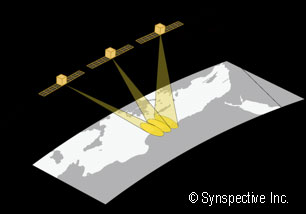

4. コンステレーションによる高頻度観測

現在4機(2025年5月時点。最新の運用機数についてはSynspectiveウェブサイト等でご確認ください)が軌道上で運用されており、今後30機体制へと順次拡充していく計画です。このコンステレーションにより、特定の地域を数時間から数十分といった短い間隔で再訪し、地表面の変化を迅速かつ継続的に捉えることが可能になります。

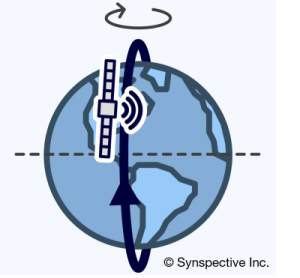

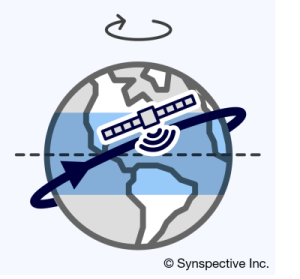

軌道は、毎日ほぼ同じ時刻に特定地点を通過する「太陽同期軌道」と、特定緯度帯の観測頻度を高めることができる「傾斜軌道」の2種類を組み合わせることで、グローバルかつ高頻度な観測網の構築を目指しています 。

-

太陽同期軌道:特定の頻度で、地上のある地点を毎日同じ時刻に観測することを可能にします。また、衛星は北極と南極を通過し、地球全体の表面を撮像することができます。 -

傾斜軌道:太陽同期軌道よりも、特定の緯度帯内の関心領域をより頻繁に再訪することを可能にします。

StriXが貢献するユースケース

SynspectiveのSAR衛星データと、それに基づく分析ソリューションは、既に国内外の様々な分野で実用化が進み、具体的な成果を上げています。

● 災害対応・被害評価

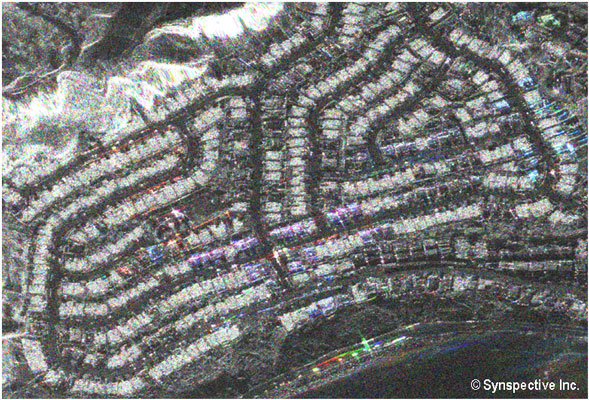

2025年1月7日にLA近郊で発生した山火事は、発生から3週間余りを経て鎮圧されました。 Synspective StriX衛星でパシフィック・パリセイズを観測( 2025年1月21日)し、Colorized Sub-Aperture Image (CSI) 処理により残存家屋を解析しました。

-

CSI (Colorized Sub-aperture Image) 解析:ST (Staring Spotlight) モード観測データを、合成開口長内で観測角が異なる時間(サブアパーチャ)に分割し、カラー合成することで観測データ内の対象を可視化する手法 -

パシフィック・パリセイズのCSI解析結果:着色が強い箇所に建物が残存。白色箇所は、火災崩壊の可能性が高い建物

Staring Spotlightモード観測データをサブアパーチャー処理したCSI解析によって、撮像範囲内の人工構造物などをより明確に可視化することができます。また、同様にStaring Spotlightモードからは撮像時間内に移動した物体の検知や軌跡を解析することも可能です。

● 海洋監視・安全保障

広大な海域における船舶の検出・識別や、海上の油流出事故の検知、違法操業の監視など、海洋状況の把握と安全確保を支援します 。

● 環境モニタリング

森林伐採の監視、油田・ガス田開発に伴う周辺環境の変化の追跡、火山活動のモニタリングなど、地球環境の保全と持続可能な資源管理に貢献します。

今後の展開・可能性:データが織りなす未来へ

Synspectiveは、衛星の開発・製造からデータ取得、高度なデータ解析、そして具体的なソリューション提供に至るまで、バリューチェーン全体を垂直統合することで、顧客ニーズへの迅速かつ柔軟な対応を可能にしています。2024年11月には、小型SAR衛星の量産工場「ヤマトテクノロジーセンター」を本格稼働させ、コンステレーション構築のさらなる加速と品質向上を目指しています 。 今後は、30機以上の衛星からなるコンステレーションの完成による観測能力の飛躍的な向上はもとより、AI・機械学習といった最先端技術を駆使した解析能力の高度化、そしてサプライチェーン、金融・保険、農業といった新たな産業分野へのソリューション展開を積極的に推進します。さらに、グローバル市場への展開も加速させるとともに、異なるセンサーから得られる多様なデータとの融合も視野に入れ、より包括的で深い地球理解を目指してまいります。 Synspectiveは、小型SAR衛星「StriX」コンステレーションとその先進的な分析技術を通じて、地球上で起こる様々な事象を「見える化」し、データに基づいた賢明な意思決定を支援することで、より安全・安心で持続可能な社会の実現に貢献してまいります。私たちの挑戦はまだ始まったばかりです。今後のSynspectiveの進化にご期待ください。

お問い合わせ情報

より詳しい情報やデータプロダクトについては、下記ウェブサイトをご覧ください。

Synspective公式ウェブサイト: https://synspective.com/jp/

SARデータプロダクトガイド(技術資料):https://synspective.com/jp/document/

注記

本稿記載の仕様や数値は、観測条件等により変動する場合があります。技術的指標は特定条件下での値や代表値を示している場合があります。