Event イベント

RESTEC創立50周年記念シンポジウム

2050年、その先へ

— 持続可能な社会に貢献する

リモートセンシングの未来 —

2025年11月7日 (金) 13時30分 - 17時20分

アルカディア市ヶ谷 私学会館

History ヒストリー

RESTEC

RESTEC

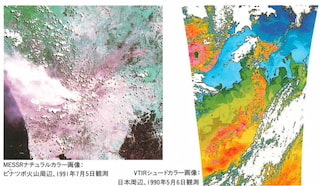

地球観測

地球観測

日本における宇宙の非軍事・平和利用を国会で決議

宇宙開発事業団(NASDA)が設立

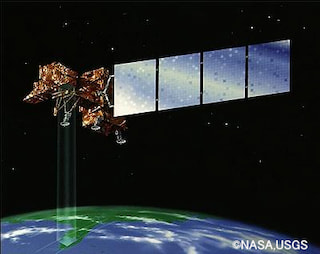

米国 Landsat 1<光学>打上げ

米国 Landsat 2<光学>打上げ

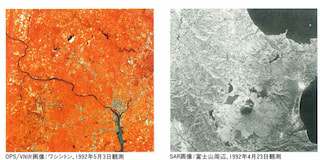

財団法人として設立(東京都港区六本木)

リモートセンシングに関する調査研究、人材育成及び普及啓発業務を開始

海外技術者向けリモートセンシング研修を開始(JICA受託)

総理府宇宙開発委員会「宇宙開発政策大綱」策定:「海域及び陸域観測衛星シリーズ」等の開発を盛り込む

Landsat 2データの特定研究者向け提供を開始

米国 Landsat 3<光学>打上げ

国内技術者向けリモートセンシング研修を開始(科学技術庁受託)

NASDA 地球観測センター(EOC)を開設

EOC運用支援業務を開始(NASDA受託)

NASDA EOCでLandsatデータの受信処理を開始

Landsatデータの一般提供を開始

米国 Landsat 5<光学>打上げ

財団創立10周年(記念講演会、記念誌発行)

米国 Landsat商業化法により、Landsat衛星の調達から運用およびデータ販売促進を民間企業(EOSAT社)へ移管

仏国 SPOT 1<光学>打上げ

日本 もも1号(MOS-1)<光学・マイクロ波>打上げ

MOS-1データの一般提供を開始

NASDA EOCでSPOTデータの直接受信を開始

SPOTデータの一般提供を開始

地球環境観測調査委員会を発足、運営開始(NASDA受託):NASDAの地球環境観測シナリオの検討が目的

科学技術庁リモートセンシング推進会議「地球科学技術の推進のためのリモートセンシングの取り組みについて」を提言:ADEOS開発、降雨レーダ搭載衛星計画の推進など

欧州 ERS-1<CバンドSAR>打上げ

NASDA EOCでERS-1データの直接受信を開始

日本 ふよう(JERS-1)<光学・LバンドSAR>打上げ

地球環境観測委員会を発足、運営開始(NASDA受託):NASDA地球観測衛星システムの研究・開発に関する国内コミュニティの意見集約が目的(のちに600人規模へ)

米国「陸域リモートセンシング政策法」により、Landsat運用を国営化

JERS-1データの一般提供を開始

地球観測情報システムの開発支援業務を開始(NASDA受託)

米国 商業目的での高解像度衛星画像の利用に関するリモートセンシング政策を定めた文書(大統領令PDD23)発出

本社移転(東京都港区六本木)

EORC解析研究業務開始(NASDA受託)

NASDA 地球観測データ解析研究センター(EORC)が発足

財団創立20周年(機関紙記念号発行)

加国 RADARSAT<CバンドSAR>打上げ

印国 IRS-1C<光学>打上げ

日本 みどり(ADEOS)<光学・マイクロ波>打上げ

衛星リモートセンシング推進委員会を発足、運営開始(NASDA受託):一般利用分野での地球観測データの具体的利用方策や要求事項の検討が目的

ADEOSデータの一般提供を開始

ERSデータの一般提供を開始

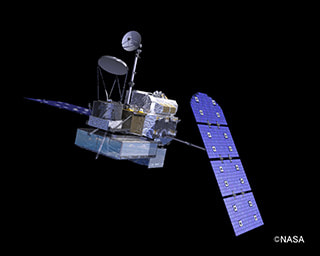

米国 TRMM<マイクロ波>打上げ

気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3) 京都議定書採択

一般利用者向けリモートセンシング研修を開始

東海大学とリモートセンシング分野における協力協定を締結

NASDA EOCおよび東海大学 情報技術センター(TRIC)にて、RADARSATデータとIRSデータの受信処理を開始

日本 情報収集衛星(IGS)導入を閣議決定

IGS関連業務を開始

RADARSAT、IRS直接受信データの一般提供を開始

米国 Landsat 7<光学>打上げ

米国 IKONOS<光学>打上げ(1m解像度*)

米国 Terra<光学>打上げ

IKONOSデータの提供を開始(販売代理店)

21世紀に向けての衛星リモートセンシング国際シンポジウム開催

中央省庁再編に伴い文部科学省が発足

Landsat 5、IRSデータの自主受信を開始

タイ地理情報・宇宙技術開発機関(GISTDA)と地球観測衛星データの利用促進協力協定を締結

米国 QuickBird<光学>打上げ(0.6m解像度*)

ISO 9001(品質マネジメントシステム)認証を取得

QuickBirdデータの提供を開始(販売代理店)

米国 Aqua<光学・マイクロ波>打上げ

NASDA EOCでAquaデータ(AMSR-E)の受信処理を開始

Landsat 7データの自主受信を開始

日本 みどりII(ADEOS-II)<光学・マイクロ波>打上げ

日本 情報収集衛星(IGS)打上げ

台湾中央大学宇宙リモートセンシング研究センター(NCU/CSRSR)と共同研究協定を締結

第1回地球観測サミット開催

宇宙航空関連3機関統合に伴い独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)が発足

ALOS利用協議会を発足:衛星データ利用の幅広い促進と産業の振興・活発化が目的

台湾 FORMOSAT-2<光学>打上げ

第3回地球観測サミット 「全球地球観測システム」10年実施計画(GEOSS-10)を採択

財団創立30周年(記念誌発行)

ALOSデータ主提供機関としてJAXAより認定

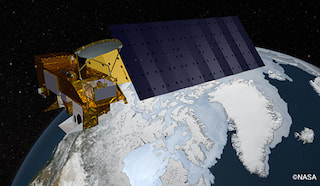

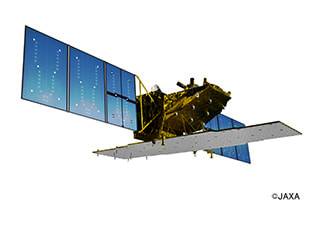

日本 だいち(ALOS)<光学・LバンドSAR>打上げ

ALOSデータの一般提供を開始

ISO 27001(情報セキュリティマネジメントシステム)認証を取得

EOC運営業務を開始(JAXA受託)

伊国 COSMO-SkyMed 1<XバンドSAR>打上げ

「宇宙基本法」制定:内閣に宇宙開発戦略本部を設置し、宇宙政策を主導する体制に移行

レーダ試験装置の特許を取得(特許4805976、のちに特許6678789も取得)

米国 GeoEye-1<光学>打上げ(0.4m解像度*)

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」施行

日本 いぶき(GOSAT)<光学>打上げ

衛星データ利用推進委員会を発足、運営支援(JAXA受託):衛星データの新たな利用モデルの創出が目的

内閣府が「宇宙基本計画」(宇宙基本計画工程表含む)を決定:10年間の宇宙政策における基本方針

一般財団法人へ移行

本社移転(東京都港区虎ノ門)

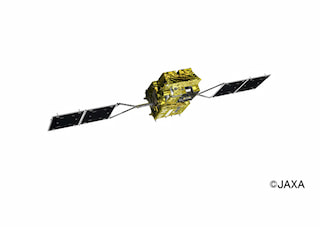

日本 しずく(GCOM-W)<マイクロ波>打上げ

内閣府に専門的審議機関「宇宙政策委員会」を設置

ISO 14001(環境マネジメントシステム)認証を取得

技術成果報告会を開催

疑似カラー化画像処理システムの特許取得(特許6366935)

日米 GPM<マイクロ波>打上げ

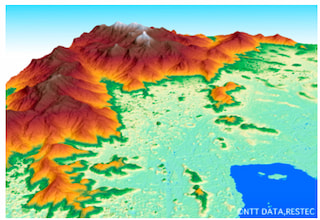

「AW3D」(世界最高精度のデジタル3D地図)の提供を開始(㈱NTTデータとの共同事業体)

欧州 Sentinel-1<CバンドSAR>打上げ

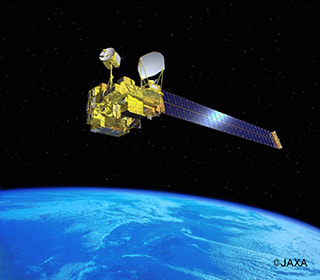

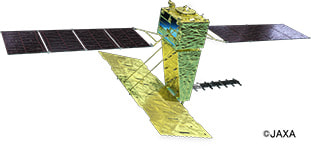

日本 だいち2号(ALOS-2)<LバンドSAR>打上げ

日本 ASNARO-1<XバンドSAR>打上げ

ALOS-2データの一般提供を開始(㈱パスコとの共同事業体)

国連サミットにて、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を採択

財団創立40周年(シンポジウム開催、記念誌発行)

斜面監視システム及び斜面監視方法における特許を共同取得(特許6588322)(東日本旅客鉄道㈱)

COP21にて、気候変動問題に関する国際的な枠組み(パリ協定)を採択

「第2回宇宙開発利用大賞」内閣総理大臣賞、環境大臣賞受賞

「衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律」(衛星リモートセンシング法)等制定

測量業者に登録(第(1)-35117号)

日本 CE-SAT<光学>打上げ

「えるぼし」三段階目認定を取得

衛星リモートセンシング記録を取り扱う者の認定を取得(RH-17-0001)

日本 しきさい(GCOM-C)<光学>打上げ

地表面変位計測サービス(RISE)の提供を開始

日本 いぶき2号(GOSAT-2)<光学>打上げ

日本 GRUS-1<光学>打上げ

民間企業による衛星データプラットフォーム(Tellus)の運用が開始

「農業ファイナンス向け衛星情報サービスfor インデックス保険」、「沿岸環境情報サービス」の提供を開始

嵐山町と防災協定を締結:2021年までに東松山市、鳩山町、滑川町とも同様の協定を締結

日本 QPS-SAR<XバンドSAR>打上げ

財団技術成果報告会をRESTECフォーラムに移行

日本 StriX<XバンドSAR>打上げ

衛星データサービス企画㈱(SDS)へ出資(三菱電機㈱他6社と共同)

GRUSデータの提供を開始(販売代理店)

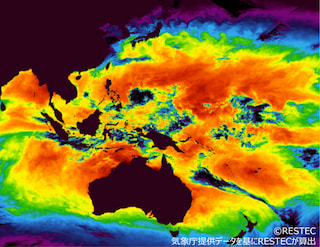

「ひまわりSST for Tellus」の提供を開始

「RESTEC研究助成」を創設

CE-SATデータの提供を開始(販売代理店)

衛星地球観測コンソーシアム(CONSEO)へ入会

衛星地球観測コンソーシアム(CONSEO)が発足

インド森林調査局(Forest Survey of India)と協力協定を締結

泰国 THEOS-2<光学>打上げ

内閣府、文部科学省、総務省、経済産業省がJAXAに「宇宙戦略基金」を創設:宇宙分野の研究開発や技術実証等を目指す事業を支援

欧州 EarthCARE<光学・マイクロ波>打上げ

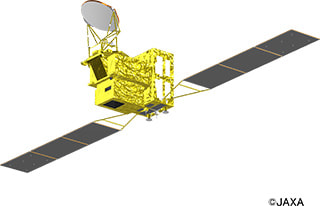

日本 だいち4号(ALOS-4)<LバンドSAR>打上げ

StriXデータ、QPSデータ、THEOS-2データの提供を開始(販売代理店)

日本 いぶきGW(GOSAT-GW)<光学・マイクロ波>打上げ

人工衛星を用いた上水道管の漏水調査サービス「mizuiro」の提供を開始

財団創立50周年(シンポジウム開催)

<>:衛星搭載センサの分類

*:大統領令PDD23による承認