「巨大災害の被害低減に衛星リモートセンシングの果たす役割」ADRC 三浦センター長

RESTECでは社内勉強会として毎月1回様々な分野の方にご講演をいただいています。

山口大学名誉教授で、アジア防災センター(ADRC)センター長の三浦様に、2025年3月にご講演頂いた内容をご紹介します。

巨大災害の被害低減に衛星リモートセンシングの果たす役割

衛星リモートセンシングと私の関わりを紹介させていただきます。

京都大学の防災研究所の助手になった1976年のことです。教授から「NASAがLANDSATとかいう地球観測衛星を打ち上げたらしい。防災に使えるかどうか話を聞いてこい。」と言われ研修会に出ました。しかし、当時はご存知のように空間解像度も時間解像度も悪く「防災には使えません」と教授に報告したところ「あ、そうか」で終わりました。それ以降、私はずっと衛星リモートセンシングは防災には使えないと思っていました。

時を経て、私が山口大学工学部長のときに機械工学科へ宇宙システムコースを新設することになり、プロフェッショナルな教授として田中佐先生を招聘しました。着任の際に「防災でリモートセンシングが使えるといいなと思っていますが、どうでしょうか。」などと話す中で、田中先生の説明を聞くと、これまでとは違い衛星リモートセンシングが防災に使えそうだということがわかりました。東日本大震災の数年前でALOSが飛んでいた頃のことです。それから、ALOSのデータをJAXAにいただきながら研修に大学院生を派遣し、リモートセンシングの防災利用を始めました。当時はあまり大きな地震被害はなく、山口県では土砂災害などが結構あり、主に風水害などを対象として研究していましたが、2011年に東日本大震災が起こりました。ALOSは本当に貴重なデータをたくさん撮っており、いよいよ本当に本格的に防災利用をやりだしたという経緯があります。

そういうJAXAとのお付き合いの中で、衛星データがつくば周辺にしか保管されていないことがわかりました。そこで「南海トラフや首都直下が起こると衛星データが使えないじゃないですか」と話しますとJAXAの方は「二、三カ所に分けて保管し、耐震設計もしてありますから、大丈夫」とおっしゃいます。「データが大丈夫でも皆さんが行けないでしょう。西日本にも衛星データが必要でしょう。」ということを言ってましたら徐々にJAXAの皆さんにもご理解していただけ、地方創生の一環として山口県に西日本衛星防災利用研究センターが開所しました。

少し前置きが長くなりましたが、今日の話に入りたいと思います。

今日は、巨大災害の被害低減に衛星リモートセンシングの果たす役割についてお話します。人工衛星のことは皆さんの方が詳しいでしょうから、防災という観点から私の日頃考えていることを四点お話ししたいと思います。

最初は、南海トラフ巨大地震とその時代。

次に、首都下地震、南海トラフ巨大地震が近づいていることをデータに基づいてお話します。

三つ目は衛星データの防災活用の現在。

そして四つ目は未来のあるべき姿。そして、アジア防災センターのセンター長として、衛星データを用いた防災上の国際貢献について考えていることを少しご紹介したいと思います。

南海トラフ巨大地震とその時代

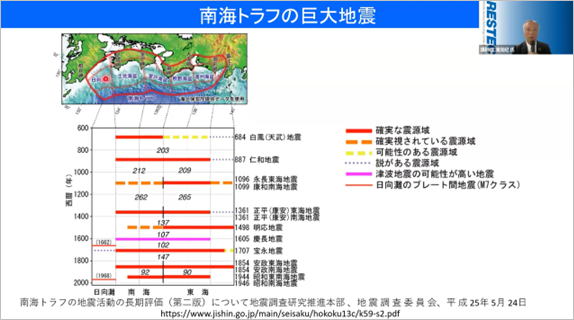

日本は墨と和紙の文化ですから昔からの記録が残っています。明治以降、地震学の先生たちの苦労の賜物といいますか、古文書から大きな地震の発生についてかなり詳しくわかっております。

-

今日お話しするのは1944年と46年に起きた昭和東南海地震と昭和南海地震、1854年に起きた安政東海地震、安政南海地震そしてもう一つ、1605年の慶長の地震です。南海トラフの大地震前後は、たくさん地震が起きています。そしてそれが日本の歴史に与えた影響について、少しお話したいと思います。

昭和の南海トラフ巨大地震は、1944年に東南海地震、1946年に南海地震があり、その前後にも非常にたくさんの地震が起きています。南海トラフが起こるその前後は地震の活動期なんですね。例えば東南海地震の1年前の鳥取地震では千人を超える人が亡くなり、東南海地震と南海地震の間に起こった三河地震では死者二千三百人、行方不明者も千何百人と、四千人近くが死者行方不明になっております。

鳥取地震、東南海地震、三河地震、南海地震、この四つが戦中戦後の日本4大地震です。特に、1944年の東南海地震と三河地震によって中京地域は壊滅状態になり、戦況にも大きく影響を及ぼしました。 -

昭和東南海地震はマグニチュード8.1~8.2で最大震度は7だったと推定されています。当時は、震度階級は6が最大でしたが、現在の震度に直すと揺れ等から震度7だったと考えられています。戦時中ではありますが尾鷲市で津波が9m、死者不明は1223人と、結構きちんとデータが残っています。これは主に東大の地震研究所、名古屋大学や気象庁など当時の地震学者の先生たちが大変な苦労をして違い調査をやられています。流出家屋の数字も残っております。問題は工場群の被災です。愛知県半田市の中島飛行場、三菱重工業の名古屋航空製作所も被害を受けました。飛行機を作る工場その他の軍需工場もたくさん破壊され、鉄道もライフラインも大変な被害を受けました。太平洋戦争中であり国民の戦意を低下させないために、国はこの地震について報道管制しています。生産輸送が完全に麻痺したというようなことを隠すわけです。ところが、マグニチュード8ぐらいの地震になりますと地震波が地球を回ります。ですからアメリカもいち早くキャッチします。津波も太平洋を横断しています。ニューヨーク・タイムズやワシントンポスト紙は日本の中部で大地震があったこと、軍需工場が壊滅的打撃を受けたということを大きく報道しています。それからB29の空襲が始まり、ますます大変な被害が起きました。ミッドウェーで戦況がおかしくなったいたところに、死者不明者合わせて3400人近くという大変な被害を与えた三河地震によって「とどめを刺された」、そういう意味があります。

終戦直後の1946年にも、昭和南海地震で大変な被害を受けております。昭和南海地震後の高知市では、地震の強くて長い揺れで木造家屋が全部壊れ、そこにやってきた津波が全部さらっていき、更には地盤そのものも沈下したため、高知市は完全に水没し、海と化しています。では、次の南海トラフの巨大地震ではどうなるかというと、現在ある鉄筋コンクリートの建物は残りますが、地盤は1.5mぐらい沈下すると考えられてます。ということは、高知市街地の大半は海面下ということになり、多分陸上交通はできず船が交通手段になるだろうと考えられます。

今度は幕末のお話をしたいと思います。

ペリーが二度目に来航した1854年の暮れに安政東海地震が起りました。安政南海地震がその32時間後です。そのため中京から近畿の辺りの被害はどちらの地震の影響かよくわからないというのが現実のようです。そして安政南海地震の約1年11ヶ月後に、安政江戸地震が起きています。開国が迫っておりペリーやロシア、そのほかの国と外交戦をやらないといけない一方で、地震への対応もしなければいけないという大変な時期でした。そういう混乱の最中井伊直弼大老によって安政の大獄が行われ、日米友好通商条約が結ばれています。そういう意味では江戸幕府というのは、やはり人材がいたんだと感じます。そして桜田門外の変、禁門の変、大政奉還が起こります。

安政東海地震はおよそ三千人が亡くなったとされています。現在の震度に変換すると、震度7~6強という箇所もあります。安政南海地震もマグニチュード8.4で、15m~16mという非常に高い津波が発生しました。大阪市は津波が川を遡上して船がどんどんどんどん橋を壊して大変な被害に遭ったという記録も残ってます。室戸岬で1m隆起、逆に高知の甲浦は1m沈下しています。これについては後程お話することになると思います。とどめを刺したのが安政の江戸地震です。マグニチュード7前後で首都直下地震に相当します。大変な火事が起きており、下町で被害が大きく死者は合計1万人ぐらいと言われてます。東京都東部の柔らかい地盤がよく揺れたと考えられ、旗本、御家人らの屋敷は約80%が焼失し、田畑の被害も三万石以上になったようです。また、水戸藩は藩邸が倒壊し、指導者である多くの重臣を失って統制が取れなくなったことが桜田門外の変へ繋がったとも言われています。外国対応をしなければいけない多難な幕末に、地震で多額の出費を強いられた幕府は財政悪化が進みました。地震被害がほとんどなかった長州や薩摩が、その後明治維新を作ったことになります。一連の地震がなければ、幕府は薩長連合に勝っていたかもしれないと思ったりします。

もう一つ安土桃山時代の南海トラフの巨大地震をご紹介します。1605年慶長の大地震です。

5千人とか1万人もの多くの人が、津波被害で亡くなったと言われています。実はその9年前にも天正地震という直下型の地震が起きています。天正地震の2年前、小牧長久手の戦いで家康に敗れた秀吉は、その復讐戦として家康を討つべく着々と準備していました。大垣城に大量の兵糧・兵器を運び込んで、いよいよ出陣といったタイミングでおきた天正地震によって、秀吉は家康を討つどころではなくなります。この地震がなかったら、家康は間違いなく滅ぼされただろうと言われており、江戸時代は無かったかもしれません。さらに時が経ち1596年には慶長伏見地震が起こります。この時、秀吉は朝鮮出兵を行っていましたが、京都伏見が大変な被害を受け、伏見城が倒壊します。秀吉はかろうじて難を逃れましたが、この二つの地震が日本の歴史に大きく影響を及ぼしていると考えられます。南海トラフの巨大地震が起こる時代というのは日本の大きな節目になっている気がします。

外国でも同じような出来事があり、典型的な例がリスボン大地震です。

1755年に、地震と津波でポルトガルの首都リスボンが壊滅状態となります。当時スペインと世界の覇権を争ってたポルトガルは、急速に衰退していきました。日本やスペインの例を見ても、大地震が国の運命を決めることがあるということがわかります。次の南海トラフ巨大地震と首都直下地震によって国がどうなるかというところはよくわかりませんけれど、私は大変なことになるのではないかと思っています。

迫りつつある首都直下地震と南海トラフの巨大地震

東日本大震災が2011年に起こった際、その前の巨大津波を伴った地震が話題になりました。869年の貞観地震です。

その貞観地震の9年後、関東で首都直下地震に相当する大きな地震が起こり、そのさらに9年後には南海トラフ巨大地震に相当する五畿七道の地震が発生しています。今、東日本大震災から十数年経ち南海トラフ巨大地震は大丈夫だろうかと考えます。自然が相手ですから年数はわかりませんが、そう遠くない将来の可能性があると言えます。

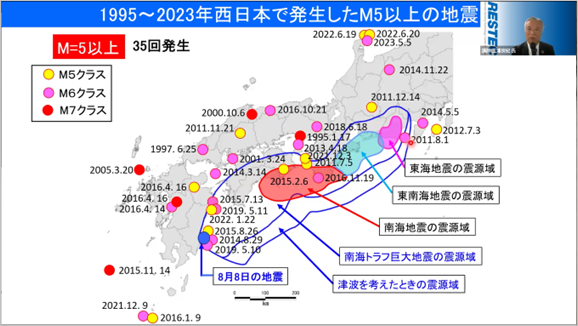

次は、西日本の地震活動についてです。活動期と静穏期が交互にやってきています。活動期とは地震がたくさん起こって、それが終わる頃に南海トラフで巨大な地震が起こると先ほどお話した通りです。南海トラフで地震が起こるとエネルギーが解放されますから、しばらく地震が起こらない。このほとんど地震が起こらない時期を静穏期と言っています。実は最後の静穏期は1994年までです。1995年の阪神・淡路大震災後西日本は活動期に入った考えられています。では、どれくらい地震が起きているかをプロットしたものを示します。

東海地震、東南海地震、南海地震の震源域を示しています。この三つの地震は東日本大震災が起こる前に考えられていたものです。東日本大震災で想定外のことが起きたとずいぶん言われましたけれども、これからは可能性のあるところが全て破壊するという最悪のシナリオとして、南海トラフの巨大地震の震源域を想定しています。震源域は、約2倍になっております。外側の青い線は断層が破壊するわけではありませんが、隆起して津波を起こす海底の変化が起こる領域として考えましょうということで、津波を対象としたモデルになっています。

これから少し被害想定の話をしますが、それは10年前に想定された結果です。国は南海トラフの巨大地震の被害想定を見直しており、3月中に新しい被害想定の数字が出る予定です。

8月8日宮崎県沖で起きた地震の際、南海トラフ地震臨時情報が初めて出ました。このプロットを見ますと、マグニチュード5クラス以上の地震は、東海トラフ巨大地震の震源域を囲むように発生しています。こうなりますと、いよいよやってくるぞという状況になるわけです。

-

もう一つ、最もいやらしいデータを示します。

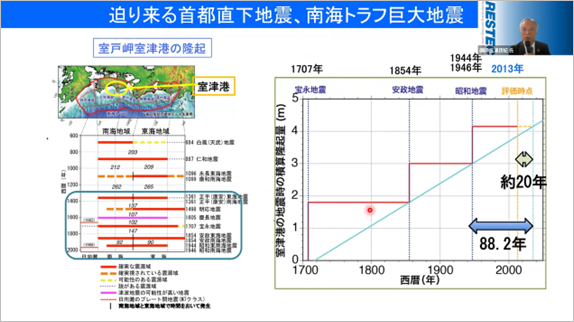

南海トラフの震源域に室戸岬の室津港があります。海があってすぐ断崖絶壁という室戸岬の地形は、過去の南海トラフ地震の隆起がずっと積み重なってできたものです。

室津港の、最近の三つの大きな南海トラフ地震による隆起を示します。1707年の宝永地震、1854年の安政の地震そして1944,46年の昭和の地震です。宝永地震で約2m隆起し、安政地震で1.2m隆起、昭和地震でm約1.2m隆起しています。そうして、地震による隆起量と時間をプロットすると階段状になり、青く示した斜めの線と、隆起量の直線が交差した点が次のXデーということになり、それは2033年になります。あまり時間がないということになります。このデータは国の報告書に記されているものなので、皆さんもご覧いただけます。

-

自然相手なので2033年ジャストに来るとは思いませんが、そう遠くないということは言えるだろうと考えています。南海トラフ巨大地震が30年以内におこる確率は80%程度となっています。最悪の場合のケースですけれども、伊豆半島からずっと太平洋側は震度7~6弱などの大変な揺れが広い範囲で起こります。

能登半島地震では震度7が一部ありました。南海トラフではとても広い範囲が震度6以上になるということで、とんでもないことが起こります。東日本大震災では大体3分間強い揺れが続いてますが、南海トラフはもっと続くだろうと考えられてます。というのは、地震というものは震源の断層全体が一遍に壊れ、滑るわけではなくて、破壊があるところから始まり(これを震源と言います)、破壊は大体秒速3㎞ぐらいで断層を伝わっていきます。だから断層が広ければ広いほど時間がかかり、その間ずっと地震波が出ます。例えば南海トラフは大体800㎞から900㎞あります。その真ん中で起こったとしても、断層の端まで大体450㎞なので450÷3=150となり、破壊が続く150秒間ずっと地震波が出るわけです。反射屈折なども起こりますから、3~4分という本当に長い揺れになります。東日本大震災のとき東京も結構揺れましたけれども、もっともっと長い揺れになると思います。

津波については、断層のどこがずれるかによってだいぶ違います。最悪の場合四国沖で50~60mと大きくずれます。実際、東日本大震災でもそれぐらいずれているところがあります。そうしますと、黒潮町で34.4mの津波となります。この値は10年前の被害想定の結果です。新しい想定でも断層・津波のモデルが変わっていないので、揺れや津波の高さというのは、それほど変わらないと考えられます。今度発表される被害想定でも、黒潮町周辺では30m前後の津波がやってくるという結果になるのではないかと思います。では、そういう地震ではどれくらいの被害が想定されるのか。人的被害だけでも、冬の風速8mと火事の延焼が大きい想定で、深夜なら32万3千人。真夏の昼でも23万8千人、冬の夕方では27万8千人もの人が亡くなります。これは、直接の犠牲者のみの数字です。

能登半島地震は直接の犠牲者は約2百人、地震では助かりながらその後体調壊すなどの関連死がそれよりも多い約3百人でした。南海トラフもそうならないとも限りません。というのは、自分で脱出することができない要救助者が約30万人想定されるからです。津波のがれきで脱出できないなどの人が2万9千人。負傷者も60万人です。医療がうまく機能しないと、この人たちも命を落としてしまいます。こういったものを考慮すると、40万人から60万人ぐらいの人が亡くなる想定となり、南海トラフ巨大地震は大変な被害となります。

迫りつつある首都直下地震

-

次は首都直下地震の話です。

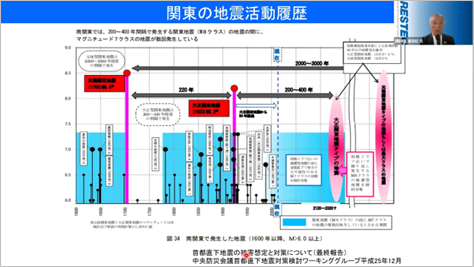

首都圏につきましては、江戸時代が始まる前はよくわかってません。それ以降はいろんなデータがあり、結構地震があったことが分かっています。1703年元禄の地震は、マグニチュード8を超えております。1923年関東地震では、マグニチュード7.9~8.2ぐらいです。このマグニチュード8クラスの地震というのは200~300年に1回起こります。地震と地震の間の前半は静穏期であまり地震がありません。後半は活動期となり、マグニチュード7クラスの地震が何度も起こります。

関東地震から現在まで100年余り経ちましたが、あまり大きな地震はありませんでした。しかし、これからマグニチュード7クラスの地震がぼつぼつ起こるだろうと考えられています。それが首都直下地震なんです。関東地震が首都直下地震ではないんです。 -

これからマグニチュード8クラスの大地震が起こるまでの百数十年間の間に何度も起こるマグニチュード7クラスの地震が、活動期の首都直下地震です。実際、1995年以降関東で東日本大震災の余震と思われるものを除いても、マグニチュード5以上の地震は数多く起きています。

国は、可能性のある活断層19カ所の中で、羽田空港近くの活断層で起こる都心南部直下地震の被害が一番大きいと想定しています。これが起こりますと、大体最悪の場合死者は最大2万3千人ぐらいで要救助者が5万~7万人と想定され、下手をするとこの人たちも命を落とす可能性があります。つまり数万人の人が命を落とす可能性がある。さらに、帰宅困難者が640~800万人、避難者が約720万人、こういった人たちには食料、水、薬やトイレがないとどんどん災害関連死になってしまいます。また、ライフラインがほとんどストップしてしまいます。

東京都のまとめでは東京都だけで死者約6,100人、エレベーターの閉じ込めが2万余り、自力脱出困難約31,000人。時間が経ちますと、残念ながらこういった人たちも関連死になってしまいます。さらに、9万人の負傷者も、医療機関がきちんと機能しなければ、関連死になってしまいます。決して死者6,100人では済まず、もっともっと増えます。国のまとめでは、40万人~60万人もの直接死あるいは関連死が出てきます。もうとんでもない被害がやってきます。しかも、そう遠い将来ではありません。先ほど言いましたように2033年が一つのデータとしてあるわけです。今からしっかりと対策を立てないと、過去の例のように本当に大変なことになります。南海トラフの巨大地震、首都直下地震で日本のその将来変わってしまう可能性があるのではとたいへん心配しています。

衛星データの防災の活用の現在そして未来のあるべき姿

衛星データの防災活用の現在そして未来のあるべき姿について私の考えをお話したいと思います。気仙沼あるいは釜石の防災課長のお話から感じたことです。

とにかく最初情報がなかった。何をしていいかわからなかった。まず全体を把握する必要があり、災害が起こったらラフでもいいから情報が欲しかったとおっしゃいました。

自衛隊をどこに派遣するか、どこにヘリコプター飛ばすかとか、いろいろやらなければいけないけれども、それの根拠が全くわからないと。しかし、ラフでもいいから情報があれば、その次の手が打てる、あるいは詳細な調査の戦略を立てられる、対応ができると。私は、これには衛星リモートセンシングが一番いいのではないかなと思います。

これは言うまでもなく皆さんもよくご存知のように、衛星リモートセンシングは広域を一度に観測することが可能で、夜間あるいは降雨時の観測もSAR衛星であれば可能です。JAXAはALOS-2とALOS-4を運用しています。衛星リモートセンシングは、これから起こる南海トラフ、首都直下およびその前後に起こる地震だけではなく、最近ではその他風水害にも本当に有効に使える、また、使わなければいけないと思っています。

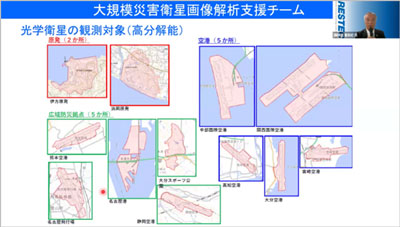

大規模災害衛星画像解析支援チームという組織があります。事務局は内閣府、JAXA、RESTEC、委員として大学関係者、防災科学技術研究所の皆さんで構成され、私はこの座長を務めています。業務としては、大規模災害において画像解析等でのJAXA支援、それから大規模な災害に備えた実働訓練、あとは観測シナリオの検討です。災害が起きたときにどの人工衛星がどのタイミングで飛んでるから、どこが撮像できます、または外国の衛星も使いましょう、というようなシナリオを作ります。それから年に2回、定期会合を開催しています。さらに、災害は夜中でもお正月でも起こります。いつ起きても対応できるように、災害解析の自動化やAIを使った解析ツールの精度の向上などを提案し、JAXAおよびRESTECの皆さんに実現して頂き、災害本番に備えるといったことを行っています。

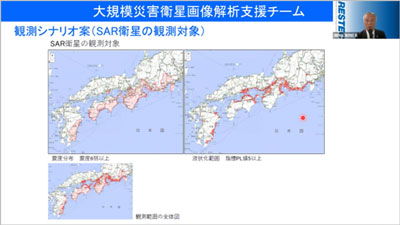

観測シナリオ案をご覧ください。まずは全体を把握するということで震度6弱以上のところをALOS-2で観測します。それから液状化の激しいところもALOS-2で観測します。さらに今度は、例えば港とか空港とか、あるいは防災拠点のような、重要なところを光学衛星でスポット的に観測する、というような計画を作っております。光学衛星での観測は、原発、空港、広域防災拠点それから海の漂流物なども重要だと考えています。これらのデータを集めて、必要な人が使える防災インターフェースを作りましょうということで進めています。

自動化のフローについては、平時はシナリオを実際に実行して検証します。災害が発生したときにはシナリオを選択し、自動立案のあと確認・修正を行います。過去の災害時にも、その実効性を高め、提案するとことをやっております。

次に、皆さんの方がよくご存知かと思いますが衛星地球観測コンソーシアム(CONSEO)です。よりよい未来を目志す産学官が集い、地球観測の力でともに未来をという目的があります。ミッションとしましては、産官学が集って衛星地球観測の戦略について幅広く議論し国へ提言することです。これが大事だと思います。それから、成果を社会に還元して産学官のエコシステムを形成する。地球観測を推進する機運を醸成するため、価値を広く社会に発信する、です。

私もそのメンバーとして特に防災関係で参加しております。去年の1月1日に能登半島で起こった地震もALOS-2とALOS-4が観測をしております。それから民間の3社も観測をしております。が、それぞれ独立的にやっている状況です。CONSEOワーキンググループにて、効果的な撮像そして解析、プロダクトの提供についてもっと戦略的な連携を考える必要があるのではないか、という話がもち上がり、防災ドリルを実施しました。

まず、衛星観測システムや提供すべきプロダクト、ユーザーが求める情報や提供タイミングなどを検証して、災害対応に資する衛星観測システムのあるべき姿を検討します。それから初動対応時に衛星観測で何を把握できるか、官民の各種衛星に対する効果的・効率的な使い方・使い分け、これを検証する。そしてユーザーからの観測要求・観測計画の調整・立案、観測データの受信解析サービスなど一連の流れを検証する。その中で官民連携の仕方も検証する。ということで昨年12月17日から20日まで3日間にわたって実施しました。JAXAのALOS-2,4、民間の3社が実際に撮像しています。観測対象としては、広域観測として分解能1m以上のSAR衛星ALOS-2,4が被災地全域の震度6弱以上のエリアをカバーします。これが最優先です。被災範囲全体の状況把握として、建物被害・地殻変動・土砂移動これらはJAXAの大規模災害衛星画像解析支援チームが自動化をあと少しというところまで進めております。洪水のような水害は実際に使えるというところまでいっています。

次が高分解能小型衛星、これはSynspective社のStrixとQP社のQPS-SARを考えております。これは広域防災拠点や空港・港湾などの重要地点を撮像します。次は分解能1m以上の中分解能小型衛星です。こちらは、地震によって土砂災害が起こると道路が使えなくなるとか、土砂が川をふさいでできた湖の状況などを把握するというように役割分担しております。

今回は防災科研のワンストップシステムを使ってデータの受け渡しや利用を行っています。評価としましては、衛星を活用した防災活動の具体的な枠組みを検証でき、やはりやってよかったと感じています。各衛星システムの特徴と提供プロダクトの現状が体系的に整理されました。また、大規模災害発生時の災害応急対策タイムラインあるいはアンケートによって、早期の被害状況把握のためには広域観測、高分解能、中分解能ともに複数機の増加が必要であり、まだまだ衛星の数が少ないことが明らかになりました。

あとは、非常に重要な話として全体を統括するコーディネート機能が絶対に必要であること、また、民間衛星の持続的な活動とするために経済的に成り立つ仕組みが必要だといったことが明らかになりました。

この結果を大規模災害衛星画像解析支援チームに報告、そして衛星観測の初動シナリオについて更新を進めています。CONSEOにおいては、将来SAR観測のあり方についても検討を進めていくことになりました。有意義な活動であり、今後も引き続きやりましょうということになっています。

これまでALOSシリーズを通じてJAXA主体で進めてきた低軌道の光学衛星観測は、今後は民間事業者主体の取り組みへシフトします。JAXAは民間事業者の観測・利用技術の高度化を支援し、民間主体で小型衛星のコンステレーションを進めていくことになりました。一方JAXAは、高さ方向の高精度観測を可能とする高度計ライダー衛星の技術開発を実施します。このライダー衛星と民間小型光学衛星観測システムの共同観測を見据えて、2030年ごろまでにJAXAはライダー衛星の技術開発軌道上実証を行います。民間事業者はこれを活用して世界最高水準の3次元地形情報生成技術を獲得し、ビジネスにつなげようという全体像が描かれています。

ただ、私はALOS-3が欲しいとまだ駄々をこねています。令和5年3月に打ち上げるもH3ロケットとともに宇宙に消え、とても残念でした。仕様を決めるときに私も少し関わっており、それだけに思い入れもあります。やはりALOS-3がすごいんです。分解能はパンシャープンで0.8mと、南海トラフを念頭に置きますと斜め観測ができて、非常に有効だったんですね。なんでH3ロケットの1号機に乗せたのかなというのが私の疑問点です。

ささて、南海トラフの巨大地震に限らず、新しい地震予知の可能性も含めて少しお話したいと思います。

実は阪神・淡路大震災では、異常現象や宏観現象という地震の前兆現象が沢山見られました。動物が騒ぐとか電子機器が異常な動作をするようなことです。それらを弘原海先生という方が集めて検証し次のようなことを言っておられます。

このような宏観異常現象を主観的な思い込みや勘違いでないこと、確かに存在することを科学的に検討した。これまで宏観異常現象を取り入れた地震予知学が組織的かつ体系的になされてこなかったが、幅広い分野の専門家が協力し合い総力を結集して可能性を検討してみる必要があるのではないだろうか。

そして、弘原海先生が集められた異常現象、宏観現象を大阪大学の池谷先生という方が、動物実験や電子器具を使って異常現象を再現されています。例えば、ナマズに電気パルスをさらすと大暴れするというようなものです。その他いろんな実験をされています。一番わかりやすいものを紹介します。花崗岩にプレス機で圧力をかけると少しずつクラックが入って壊れていきますが、その際電磁波が出ます。そして小動物は電磁波が出ると、異常行動をします。そうして、動物が電磁波に反応することをはっきりさせたのですが、最後に300tぐらいで花崗岩が壊れたときには、鰻やドジョウはもんどりうって大変な異常行動だったそうです。そのとき出た強い電磁波その他を、池谷先生は定量的に観測されています。

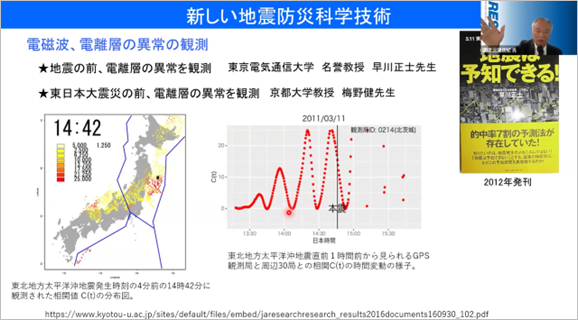

- それから、電磁波によって電離層が異常を起こすことから、電離層の異常を観測すれば地震の予知ができるということも、何人かの先生が言われています。電気通信大学の早川先生や先の池谷先生にも直接お話を聞きました。ただ、早川先生の書籍では的中率7割といっていますが、それはちょっと言い過ぎかなという気がしております。また、最近では、京都大学の梅野先生が、地震の1時間前に電離層の異常を観測できるとしています。どのような異常かと言うと、GPSやみちびきが常に送っている時刻と位置の情報です。その電波は、日本全国1330ヶ所ぐらいの電子基準点で観測していますが、地震の起こる前に、震源周辺とそこから離れた周辺において相関の異常として出てくるとのことです。東日本大震災、熊本、能登半島それから日向灘などの地震全部に出ていたそうです。

-

ただ、現時点では、残念ながら地震が起こった後に電子基準点のデータを解析して明らかにされたものです。現在はリアルタイムで解析できないかという話が進んでいます。もしこれがリアルタイムでできれば世の中が変わります。ぜひ実現してほしいと思っています。従来は、直前の地震予知はできないと言われていますが、電磁波や電離層の異常から予知ができる可能性があります。

元岡山理科大学の弘原海先生は「何も知らずに突然命を失うことは阪神・淡路大震災の犠牲者六千数百人をもって最後にしたい。これが私の願いである。」と言われましたが、残念ながら東日本大震災の2ヶ月前、2011年の1月にお亡くなりになりました。池谷先生も「私は1人でも多く助けるためには可能性のあるものは何でも使う。地震電磁気学は前兆現象を解明できる。」といわれましたが、残念ながら上梓後しばらくしてお亡くなりになりました。この2人の先生がご存命であれば、少し変わったんじゃないかと思います。早川先生は「地震予知はできないとする従来の地震学はなぜ予知研究を異端視するのか。」と結構激しいこと言われてます。東京大学名誉教授の村井先生は「地震は予知できるできない、はもはや過去の常識になるんじゃないか」と。梅野先生は「One hour Beforeプロジェクトとして一人でも多くの人の命を救いたい。」とおっしゃっています。このように、これまでの地震学とは違う分野の人たちが研究されていますが、残念ながらまだ国として取り上げられていないということが、大きな問題だろうと私は思っています。ですが、地震の直前予知が可能なときは目の前に来ています。梅野先生がリアルタイムの観測で予知できるということになれば、世の中は変わってくるだろうと思います。

予知とは別に、1時間前に地震予知ができたとして、国民へどのように知らせるのかという課題があります。これは、FM放送を利用します。FM放送は、周波数が高いので早く減衰します。そのためたくさんアンテナを立てますが、アンテナ同士が近いところは電波が干渉して聞こえなくなる。したがってアンテナごとに周波数を変えなければならず、多くの周波数が必要です。しかし、およそナノ秒の時差でノイズをキャンセルすることによって同じ周波数で広い範囲でFM放送が聞ける技術が開発されています。実はみちびきを使った実証実験を総務省と山口放送が行っています。

被災者の大半は津波によるものです。津波避難タワーは元気な人しか登れません。寝たきりの人、体の不自由な人や赤ちゃんなどは登れず、大変な数の人が亡くなる。しかし、1時間前にわかればそういった人々も対応でき、多くの人が救われます。

それともう一つ、地震の発生が事前にわかれば地球観測衛星にスタンバイさせ、起こった直後に観測して状況を把握し、すぐ次の手が打てます。これは関連死を減らすことにつながり、実に多くの人の命を救うことができます。だから、少々のお金をかけてでもやるべきだと思っています。

衛星データを用いた防災上の国際貢献

私はアジア防災センターのセンター長を昨年11月に拝命しました。アジア防災センターは防災情報の共有を推進し、世界災害共通番号(Global unique disaster Identifier-GLIDE)で世界の災害をデータベース化しています。また、センチネルアジアの貢献や、国際会議を開催し、防災力向上を目的とした海外人材育成のための研修も実施しています。さらには海外のコミュニティの防災力を上げる取り組みを行っています。そのほか、活動報告の出版など、アジア防災センターではいろいろと取り組んでいますが、衛星データを使った国際貢献あるいは災害時の対応も、もっともっとできるだろうと思ってます。 最後に山口大学の宣伝をさせていただきます。2010年代にグローカル環境・防災学研究会と環境DNA研究センターというものができました。地域グローカル環境・防災研究会は全学に広がって地域防災・減災センターになりまして、今はこれらをまとめて、地域レジリエンス研究センターとして活動しています。私の次の世代および次の次の世代の皆さんが大変頑張ってますので、アジア防災センターも連携していきたいと思っております。

-

この月例講演会でお話をする機会を得ましたのは、1月に上梓した本「これから首都直下、南海トラフ巨大地震を経験する人たちへ」がきっかけです。池田理事長にご紹介したところぜひ話をして欲しい、ということで、今日を迎えました。

今日お話ししたような内容は、私のWebサイト「DMA」やYouTube「三浦房紀の防災教室」でも紹介を行っています。ご興味があればご覧ください。

-

関連リンク

- 利用事例