地図で俯瞰する境界と住所

RESTEC月例講演会

講演:フリーライター(地図・地名・鉄道分野) 今尾 恵介 氏

RESTECでは社内勉強会として毎月1回様々な分野の方にご講演をいただいています。

地図・地名・鉄道分野を中心にフリーライターとしてご活躍し、地形名所を衛星データで巡る「不思議3D地形図鑑」を上梓された今尾様に、2025年2月にご講演頂いた内容をご紹介します。

境界とは

今日のテーマである境界や住所とは、空から見えないものばかりだと思います。

まず境界の話をしましょう。

境界とはどういうものか、植生界などいろいろありますが、今日は行政界の話をしたいと思います。この行政界にも、国境、都府県界、市郡界・町村界や大字界など、いろいろあります。

では、どんな場所が境界となるかというと、一番多いのは自然境界です。尾根や大きな河川が境界になることが多いです。なぜ大河川なのかというと、小さな河川は容易に行き来ができるからです。

例えば、大河川の「越すに越されぬ大井川」は駿河と遠江の国境です。一方小さな河川ではその両側が同じ村ということも結構あります。というのは、川の流域で方言、文化圏、通婚圏や商圏などが発達していくということがあり、流域イコール文化圏だったりします。例えば4言語の公用語をもつスイスでは、ドイツ語圏は大体黒海水系のライン川の流域です。フランス語圏は地中海へ注ぐローヌ川の流域です。それから、アドリア海に注ぐポー川流域はイタリア語圏になっていまして、最後のロマンシュ語圏はドナウ川の最上流部となります。このように、流域によって言語や方言文化が異なり、領域と共通することが多いです。

その他の境界とは本当に様々で、昔ながらの荘園や入会地のように、民族や宗教によって分かれることもあります。また、その境界が変更される理由もいろいろあります。戦争のように力によることもありますし、とにかく、古今東西いろんな境界が作られ変更されて今に至るということです。

自然境界

-

最初に申し上げた自然境界のひとつ、尾根の境界からご紹介します。

信濃と美濃と飛騨、三つの国の境にある山は三国山と言います。三国に接していると三国山という名前がつくことが多く、日本には確か20ヶ所ぐらいあります。もちろんそうじゃない三国山もあります。

図の中山道の旧碓氷峠は峠の向こうとこちらで同じ地名です。「峠」という集落の東側は群馬県の安中島、西側は長野県の軽井沢町となります。安中市の方は利根川に注ぎ、井沢町の方は信濃川の水系で日本海に注ぐ、という尾根の分水界のことを中央分水界と言います。太平洋側と日本海側を分ける分水界ということですが、このような分水界は峠があることが多いです。ただし、その中央分水界が乱れるところもあります。歴史的など様々な事情で分水界が境にならない、ということももちろんあります。

次は川の境界の例です。

-

-

小さな川はあまり国境にならないとお話しましたが、境川は武蔵と相模の国境で今では神奈川県と東京都の都県界になっています。

江戸初期の国境は今よりもう少し北側にあり、境川は相模湾に注いで、多摩川水系は東京湾に進むという二つの水系の分水界でした。しかし、様々な理由で境川を境界にします。それまでは田倉川や高倉川と呼ばれていた川を、境界として境川という名前に変えました。ちなみに、高倉というのは高座郡の昔の呼び方です。

近世になってから境界が変わり相原村が相模と武蔵に分かれてしまった結果、相原小学校という同名の学校が町田市立と相模原市立の2校あります。電話番号も一番違いのため大変間違い電話が多いそうです。間違って電話をかけると「5年1組の何々先生いらっしゃいますか。」と尋ねて、ようやく「それは相模原の方です。」などと間違い電話だったことがわかります。どちらかの学校が名前を変えるしか策はないのでしょうが、歴史があるので変えたくないだろうとは思います。 -

国境

-

「国境」について触れますと、「こっきょう」と読むか「くにざかい」と読むかは、いろいろです。武蔵や相模などの国の場合は「くにざかい」と呼ぶという人も多く私もそれに従っています。

なかには、川端康成の「雪国」の冒頭「国境の長いトンネルを抜けると雪国」は「こっきょう」と読んではいけないなんていうことを言う人もいます。

日本ではあまり身近ではない陸上の国境をご紹介します。スイスとドイツの国境となるライン川です。ライン川の流域面積は相当広いのですが、雨量などが少なくかなり狭い川になります。屋根付き橋の手前がドイツで奥がスイスとなります。

シェンゲン協定のおかげで自由に行き来できますが、屋根付き橋の重量制限が厳しい感じではあります。 -

-

次に、道が境界となっている日本国内の国境です。

山城と近江の国境とは、比良山地から大阪の関あたりと思われていますが、実際は大阪の関よりも西側に近江がだいぶはみ出しています。そのため、北側が大津市で南側が京都市という珍しいことになってます。

国境となるのは、一般的には自然国境である尾根や川が多いのですが、畿内では昔から国があり、旧東海道が国境となります。

この写真では、道を境に左側が京都市で右側が大津市になっています。ゴミの収集などもそれぞれ別々にやっているそうです。昔からの東海道ですので家並みも当時からありました。向こう3軒両隣で「おはようございます」と、違う国の人に声をかけていたことになります。

-

様々な境界

-

境界もいろいろあり、直線の境界などもあります。多くは、先住民の住んでるところに、境界を引く人達が勝手に引いた事例です。

北海道ですと、アイヌの人たちが住んでいたところに和人が入っていますが、ニセコでは、目印となる羊蹄山山頂からふもとの木までというような境界線が多く引かれて、円グラフのようになっています。

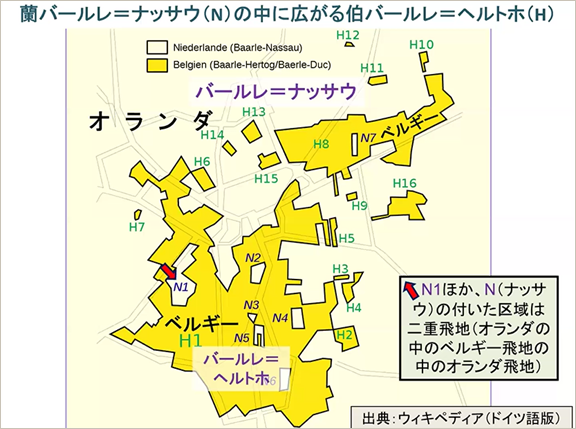

アメリカの真っすぐな境界は、4州が接している唯一のポイント「Four Corners Monument」として観光地にもなっています。

州道から外れて砂漠の真ん中を何キロか行くと突然ハンバーガー屋や土産物屋が並んでる一角があり、その中心にユタ州、コロラド州、ニューメキシコ州とアリゾナ州が交差しているというアメリカの地質調査所(USGS)のプレートがあります。ここで記念写真を撮る人が多く、両手両足で4州を股にかける男みたいな写真を撮るらしいです。

USGSと言えば地形図はパブリックドメインで、全て閲覧可能かつ簡単にダウンロードもでき、国土地理院よりも遥かにアクセスしやすいです。日本の明治時代の地図は、国土地理院地方測量部でコピーするとか古本屋へ行かないとなかなか見られません。アメリカは簡単に見られますので、日本も続いてほしいとは思っております。 -

日本では使うところがほとんどないのですが、国境を示す外国界という記号(+)がありました。

北樺太と南樺太間の北緯50度線には、この国境を示す+印がずっと真っすぐ並ぶのですが、文科省検定の地図帳には今もここに国境線が書いてあります。それはサンフランシスコ講和条約に日本が単独講和でソ連が署名しなかったということで、国境未定地域として引かざるを得ないという少々微妙な場所となります。

-

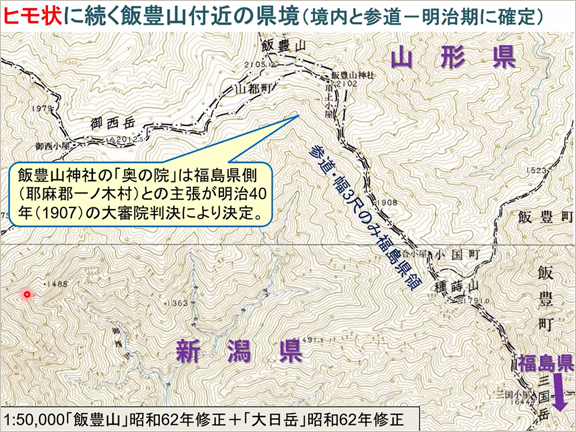

別の変わった境界として、福島県の北西の端には紐状に続くところがあります。飯豊山ですね。福島県の飯豊山の山頂を、山形県と新潟県が取り巻いています。

なぜこうなったのかというと、飯豊山のふもと喜多方市にある飯豊山神社の奥の院が、飯豊山頂にあるからです。

奥の院は福島県の領土ということでいろいろと紛争があり、明治40年の大審院判決によって山頂付近の境内地とそこへ至る山道が福島県領と認められました。しかし、山道は幅3尺(90センチ)しかありません。足の長い人なら山形県と新潟県を股にかけてその下に福島県が入るみたいなポーズもできるという感じなんですね。

5万分の1という小さな縮尺の地図では、90センチは線にしかなりません。登山道は真位置を確認する優先順位が高いので、登山道の左右に県境を書いてるという感じになっています。

-

飛び地と成り立ち

飛び地とは、本当にいろんな概念があります。古く江戸時代には、各藩は離れたところに飛び地領と言われる領地を持っていて、江戸周辺には非常に多くの飛び地領がありました。例えば、世田谷区の彦根藩や前橋藩です。こういった飛び地領は明治4年の廃藩置県で自動的にそれぞれの県になり、世田谷区内には彦根県と前橋県が存在しました。これらが近世的な飛び地です。

他にも、茨城県龍ケ崎市の伊達藩の飛び地領などがありましたが、近代的な行政区画としては大変不合理なので解消することとなりました。また、道府県の境界線も廃藩置県以降何度も変わり、1888年に愛媛県から香川県が分離して今の47という数字になったわけです。その後も三多摩の神奈川県から東京府への移行などもある中、飛び地は少しずつ解消されていきました。

藩領の飛び地のほかには、新田開発に伴うものがあります。灌漑の普及に伴う新田開発のため、荒れ地へ開拓に入ったそれぞれの村が領地を作った結果飛び地が生まれ、概ね大変な錯雑状態になりました。

このような飛び地は、日本の近代的な基礎自治体ができた1889年市制・町村制の施行の際、等価交換のような形で調整されましたが、それでも調整しきれなかったところがあります。また、川の流れを変えた結果飛び地となってしまったというケースもあります。川の流れに合わせて境界を変えるというのは非常に難しいのです。例えば先に紹介した町田市と相模原市の境川は蛇行河川でしたが、昭和40年代頃から徐々に河川改修が行われ、まっすぐになっていきます。ところが境界線は非常に錯雑していたため、左岸を町田市、右岸を相模原市とした境界変更を試みますが、対象となる住人の合意が必要なため、変更したところとそうではないところが混在することもあります。

-

全国唯一の飛び地の村として非常に有名なのは和歌山県の北山村です。昔は南部紀州でした。

飛び地になった理由は各地様々ですが、北山村の場合、後熊野川の左岸が三重県として整理される際に、北山村は江戸時代から河川を利用して木材を和歌山県の新宮へ上げていた関係で和歌山県を希望しました。そのため本来は三重県の南牟婁郡になるべきところが和歌山県の東牟婁郡になっています。

牟婁郡はとても巨大な郡でしたが1878年郡区町村編制法の際に四つに分け、三重県に北牟婁郡と南牟婁郡ができ、和歌山県には東牟婁郡と西牟婁郡ができました。そのため、南牟婁郡の南側に東牟婁郡があるという大変変な状態になっております。

-

-

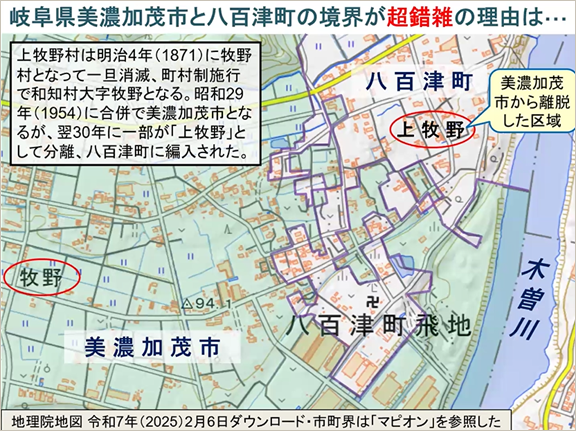

次は、美濃加茂市と八百津町の間にある境界マニアの間では有名な境界線です。非常に錯雑しております。国土地理院の市区町村界との相違が気になると思いますが、なぜ食い違っているかというと、私はマピオンの境界をトレースしているからです。ヤフー地図だとまた少し違う形になります。こういうケースは他にもあり、新宿の文化学園周辺は甲州街道が渋谷区と新宿区の境界になっていますが、歩道はその境界の南側か北側かみたいな点が地図によって違うことがあり、私も釈然としておりません。何が正しいのかよくわかりません。外国の事例などと合わせてそういう点において日本が遅れてるという話もあとでしたいと思います。

さて、美濃加茂市の場合は、昭和の大合併の時、1954年に八百津町のあたりにあった牧野という地域が美濃加茂市と合併しましたが、その翌年一部地域が八百津町に離脱し、江戸時代の上牧野という村の名前を復活させて大字にしました。

ゴミの収集や学区など行政サービスの課題をどう解決しているかわかりませんが、こういう事例もあります。 -

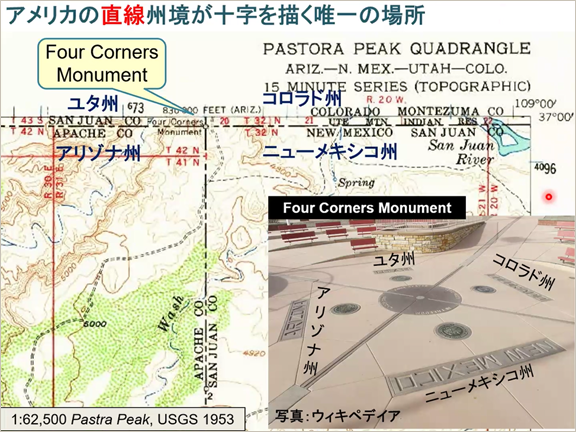

もっとすごいのがオランダの中のベルギーです。飛び地マニアの中では非常に有名なBaarle-NassauとBaarle-Hertogは、事実上は一つの町です。

図の黄色いエリアがベルギーです。色の薄いエリアはオランダでして、基本的にはオランダの中にベルギーがこんなにたくさんあります。H-12やN-2など書いてありますが、NはNassauでオランダ領の方、HはHertogでベルギーです。 ご覧いただくと、飛び地の中の飛び地、二重飛び地みたいな地点もあります。

なぜこういう境界ができたかというと、Hertogは公爵という意味でブラバント公爵領だったところがベルギーになり、飛び地を解消できないまま推移し現在に至っています。現在では飛び地がすごいことを観光資源として売り出しているそうです。オランダのレストラン営業時間を規制する法律が施行されたときには、2国にまたがるレストランでは規制のないベルギー側に玄関を移して営業時間を確保する、逆にベルギーで禁煙が決まったときにはオランダ側に玄関を移す、というようなこともやってるという話です。こういう錯雑したところなので、レストランに限らず戸建てやビルでも同じようなことが起こっているそうです。

これはGoogleのストリートビューですね。地面の×印が国境で、この線から右がベルギーで左側がオランダになりますから、このカフェはオランダにあることになりますが、ビルはベルギーの部分とオランダの部分が混ざっていることになります。わざわざこれを見に観光に来る人もいるという話です。

-

次の図は、境界未定の地域です。紛争中の土地は日本でも非常に多く、平成の大合併を経てもまだ100ヶ所以上はあると思います。

一番有名なのは富士山の東側です。剣が峯から小富士まで5キロぐらいあるでしょうか。

境界が決まっておらず山梨県か静岡県かもわからないというエリアがぼんやりと続いております。篭坂峠の東側も同様です。例えば遭難者などをどちらの県警や救急が引き受けるというのは決まってるらしいですが、なかなか難しいものです。

境界変更というのも結構あります。平成の大合併では、県境を越える合併は、長野県の山口村1ヶ所だけでしたが、昭和の大合併では結構ありました。昭和33年に越前国今の福井県大野市のエリアにあった石徹白村が、岐阜県に移籍しました。冬は雪で道が閉ざされて大野市へ行けません。しかし、岐阜県の白鳥町側には行くことができます。やはり生活的にも結びつきが大きい岐阜県に合併したいとなりました。福井県議会などは大変紛糾しましたが、県知事の裁定などで解決したようです。 -

このケースは、越前国九頭竜川の流域で、自然境界としては理にかなっていますが、豪雪地帯ということが境界変更を後押ししたのだと思います。

こういった例がたくさんありました。

同じように、1963年の越県合併で岡山県から兵庫県に移籍した事例をご紹介します。

JR赤穂線の備前福川という駅は、住所は播磨国の兵庫県なのに備前とついています。

確か岡山県平瀬町でしたが、合併の機運に際して、通勤通学など生活上のつながりがある赤穂と一緒になった方がいいとなりましたが、それによって漁場が全て兵庫県赤穂市側に取られてはまずいということで、漁民が大反対しました。結果、取揚島を岡山県領として死守し、漁場を確保したみたいなこともありました。

複雑怪奇な日本の住所

次に、複雑怪奇な日本の住所システムについてお話しします。

基本的には地租改正で決めた地番をもとに、江戸時代の村を新しい自治体の大字へ変更する形ですが、一筋縄ではいかないところが多くあります。

1873年に行われた地租改正とはどのようなものかというと、例えば江戸時代は税を納めるのに年貢米、お金などいろんな形がありましたが、金納に統一するということで始めたのものです。そのためには、どの農地でどのぐらい作物が取れるのかを正確に把握しなければなりません。日本国中の一筆一筆を、耕地か宅地か寺社地なのか、面積と所有者などを全て明らかにしました。国には費用がないため、菱形や円形など様々な形の土地の測量マニュアルを県が配って、村がボランティアとして地図を作っていくわけです。それが、地租改正字引絵図です。字引絵図というのは田んぼ、畑、山林など地目を色分けして記載する決まりになっています。そして、筆境を明らかにして、それぞれに地番をつけて地目と面積を示します。これと、所有者を記載した土地台帳とを紐付けて、土地の管理をやっていました。

こういったなかでよく言われるのは「縄伸び」です。地租を取られる方としてはなるべく少ない面積にしたいわけです。そのために「縄伸び」のようなことが行われ、実際とは地形が違う事例も大変多くあります。特に山林は不正確なものが非常に多いのですが、それが現在も公図として残り、裁判の証拠に使われるような状態も残っています。不動産登記法に規定された14条地図という正しい測量による地籍図は、日本全国でまだ50%程度しか整備されておらず、その他の地域は非常に不正確な地図しかないことになります。

もちろん、国土地理院は正しい地形図を作っていますが、筆界については法務省の分野なのです。そこで、5mメッシュのような正確な地形モデルはありますが、所有者はさっぱりわからないということになります。相続登記が最近義務化されましたが、現状としては所有者がわからない土地が非常に多いわけです。持ち主不明の土地は九州よりも広く、もうすぐ北海道の面積に匹敵するのではないかと言われているくらいです。台湾や韓国では電子化が進んでだいぶ前に完了しております。日本の場合は隣の家と境界争いせず穏便に済ませたいという人が多く、境界を確定しようという動きにはなかなかなりません。しかし相続時、山林に足を踏み入れたこともなく、全く状況がわからないということになります。その辺は今後の課題ですね。

-

さて、地番のつけ方は基本的に大字つまり江戸時代の村単位なります。どこを一番地にするのかは、村によって本当に違います。起点を一番地にしてそこからぐるぐる回る千鳥方式のようなつけ方もあります。

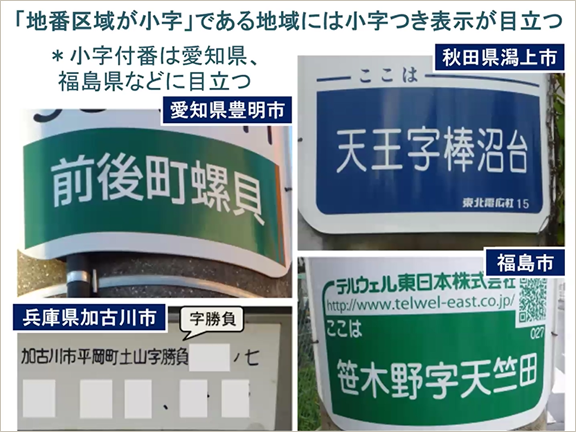

なかには、大字単位ではなく小字単位で地番を付けたところもあります。愛知県、福島県、宮城県と岩手県の一部などです。

大字単位で付番してるところは小字を省略しても地点の特定ができますが、小字単位でつけるところは全ての小字に一番地があります。つまり大字の中に一番地がたくさんあるため小字を省略することができません。

私は子供の頃から製品の住所を見るのが癖になっていまして「愛知県のお菓子だけ小字まで書いてあるのはどうしてだろう」と思って調べたことがありますが、このように小字単位の付番もあります。 -

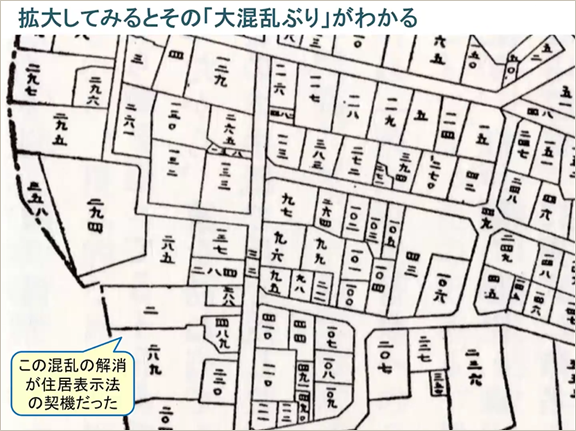

日本の人口は当時確か3000万人ぐらいでしたが、筆数はその3倍の1億筆ほどあったそうです。1人の地主が複数の畑、田んぼ、宅地など異なる地目の土地を複数所有していたということです。 広大な山林や畑を1人で所有している場合には広大な一筆ができます。都市化の際にはその広大な一筆を分筆しますが、分筆は枝番号を1から順につけなければなりません。ディベロッパーなどが入って整然と付番すればよいのですが、例えば相続による分筆などでは非常に錯雑します。

-

文京区西方町10番地という非常に有名な例をご覧ください。

元は、福山藩阿部家屋敷跡の広大な筆があったところを複数回に分けて分筆したものです。

2の隣に289、289の隣に220があり、その隣は489というでたらめ状態で、これでは郵便配達がほぼ不能です。 広い土地を分筆し住宅地としましたが、数回に分かれて分筆されたためにこのようになりました。

この混乱を解消するため、明治期から「いろは」をつけ「いろはのいのエリア」のように、仮の番地のような付番がされました。これは夏目漱石の「三四郎」にも書かれています。先生の家へ行く話で「西方町10番地への3号だよ。9時までにへの3号だよ」と念押しています。

分筆するたびに番号が変わるのは、非常に複雑怪奇で大変だということで、いろいろ対応を考えます。 -

大規模に区画整理が行われたのは1923年に発災した関東大震災後の復興事業で、非常に広いエリアが対象となりました。

復興事業を機に町名番地整理を行うということで、町のエリアも全部統合して地番も整理しました。確か1930年頃に終わります。このときの町名番地整理では、一つの街区に一つの地番をつけています。そして、一つの地番の中にある個々の家や店に子の枝番号をつけました。区画整理して親地番を街区一つにしたので、例えば銀座央通りの東側が奇数、西側を偶数にしました。銀座西1丁目は通りの東側を奇数にしてます。銀座2丁目も同じように東側が奇数西側偶数となっています。当時の東京市の区画整理エリアには全て適用しており、神保町も靖国通りの北側が偶数で南側が奇数エリアとなっています。

現在ではほとんどの地域が住居表示法によって住居表示がされていますが、昔の町名番地整理の生き残りが、神田界隈などに残っています。神田の駿河台もそうです。そうすると、今の感覚で2番地と4番地の間に3番地があるだろうと思うと、全然ないんです。それで地元の人に聞くと「靖国通りの向こう側だよ」と言われ、やっとたどり着くことができます。62番地付近で63番地を探そうとすると、靖国通りの向こう側のものすごい離れたところまで行くことになります。私もここで迷ったことがありました。どうしても見つからないので結局地元の人に聞いたら、偶数の地番は通りの北だと言われ、初めてそういう付番であることがわかりました。

渋谷区の場合はヨーロッパに倣って、上通り、下通り、中通り、八幡通り通りの名をつけたことがありました。あれも、通りの左側が奇数、右側が偶数みたいなことをやっています。

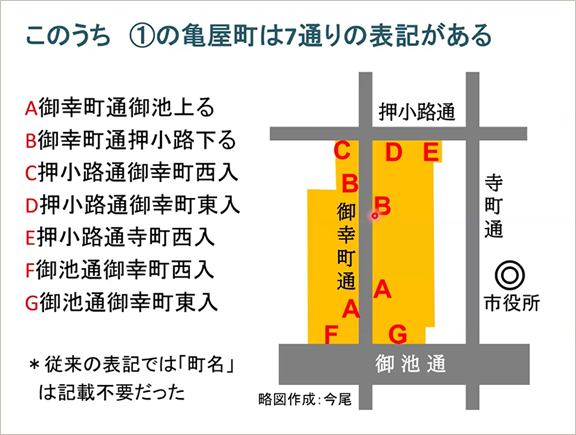

例外の一つとして、京都はとにかく複雑です。京都旧市街の住所表記は通りの組み合わせです。

-

例えば「綾小路通富小路東入」という住所表記です。これはまず、最初に書いてある通りつまり綾小路通に面しているという意味ですね。次の富小路東入というのは、富小路との交差点から東へ入ったところという意味です。そんな住所の表示をしていて、京都の旧市街の住所には町の名前を全然書いていませんでした。

最近は7桁の郵便番号が町にふられているので、通りの名前を書く必要がなくなりましたが、京都は同じ区内に同じ町名がたくさんあります。例えば、中京区には亀屋町が5カ所もあります。ですので、郵便番号で中京区の何番地ということを調べても、わからないのです。中京区に5カ所ある亀屋町という町名の場所は、「御幸町通御池上る」とか「御幸町通押小路下る」とか、それぞれあるんですね。あまりにも複雑怪奇なので、日本郵船の郵便番号案内ですら間違いがあります。亀屋町のひとつを例にとっても、御幸町通の亀屋町には7通りの表記があります。このように、大変複雑な住所表記なんですが、道案内としては割とわかりやすいのです。 -

京都には、丸竹夷という手毬唄があり「まる たけ えびす に おし おいけ あね さん ろっかく たこ にしき し あや ぶっ たか まつ まん ごじょう」と唄っていきます。丸竹夷は、丸太町通、竹屋町通、夷川通、というように通りの頭文字を歌うもので、それを覚えればよいとのことですが、よそ者にはちょっと太刀打ちできない感じがします。

次は南島原市口之津町の住所についてお話しします。

地形図には、早崎名とか西大家名など、何とか名とあります。これは幕藩体制下の村の名前です。肥前の国には、名や免と書くところもあります。壱岐島では触という字を使ったりするように、地域に伝統的な住所地名がありますが、正式な地名表記は甲乙丙丁戊己庚辛壬癸の十干で表します。地形図には西大家名と書いてありますが、正式な登記簿の住所は、南島原市口之津丙となります。

地形図とは必ずしも正式名称を記載していません。なかには、通称名称じゃないと通じないエリアもあり、近隣の人に丙の何千何百番地と尋ねてもさっぱり通じません。皆さん、西大矢名の唐人町というような通称名称で把握されています。南島原市のホームページに掲載されている小学校の通学区域も、やはり住民に通じる表記をしています。歴史的な小字に相当する地区名を記していて、甲乙丙は全く使われていません。

このように、実行的に使われている地名と公簿上の地名が違うという事態が起きています。「全国地名読みがな辞典」という大字レベルが全て掲載されている書籍では甲乙丙の公募上の地名を記載してありますが、多くの通称地名が併記されています。これもやはり実際に使ってる地名と公的な地名との違いを表現しているということです。

そういう、非常に複雑に錯雑したものを、分筆によって番号が変わるようなことはなく恒久的に変わらない住所の表示を目指す方式として昭和30年代から自治省を中心に検討されました。それが住居表示です。住居表示の導入にあたってはヨーロッパやアメリカなど様々な事例を参考にしながら作ったわけですが、出来上がったのは街区方式というもので、ブロック単位に街区符号というものをつけます。

住居表示が変更された際の地図には、旧町名と新町名がそれぞれ黒字と赤字で表記されています。例えば、旧赤坂榎町一番地は新町名では赤坂1丁目7-6と対照できるようになっています。

住居表示によって道、鉄道や用水などを境界とすることが定められ、それによって町の統廃合が進みました。城下町由来の町とは通りの両側が同じ町になります。道ではなくブロック内に背割りで境界があるため、住居表示法による住居表示には適しません。どちらかの町だけを残すわけにいかず、町が広域になりました。例えば赤坂も非常に広域となり、赤坂何丁目みたいな住居表示になりました。

-

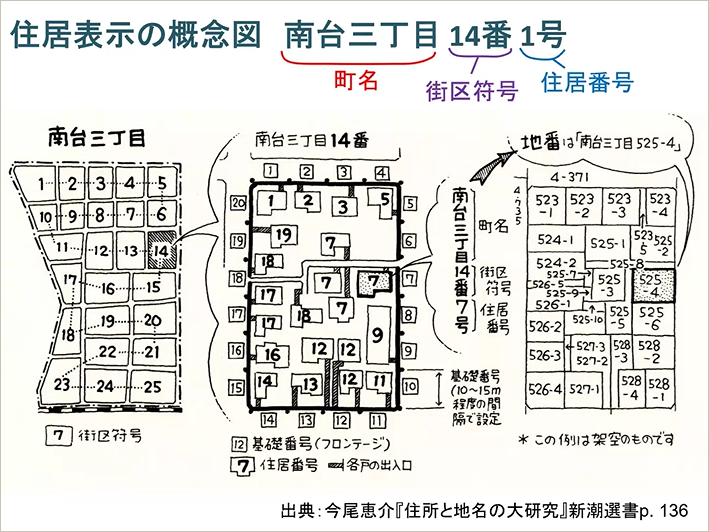

概念図をご覧ください。

千鳥方に街区符号をふった架空の街、南台三丁目です。14番地にはおよそ20軒の家があります。

その14番地の外周をぐるりと時計回りに1から10m間隔もしくは自治体によっては15m間隔に基礎番号(フロンテージ)を振ったのが真ん中の図です。どのフロンテージに玄関が面しているかで住居表示されます。つまり、隣の家と同じフロンテージだと全く同じ住居表示になります。これが地番だと、持ち主が違うのに同じ地番ということは絶対あり得ません。フロンテージは恒久的に変わらないので、郵便配達などは便利だという話です。

同じ14番地を地番で示しているのが右図です。住居表示が行われているところには必ず地番があります。普段使用しているのは住居表示ですので、皆さん地番を覚えていません。自宅の売却などの際に法務局へ行って地番を調べることになります。 -

住居表示に関連して名古屋の旧地名に関する事例もご紹介します。 名古屋も城下町由来の街なので、大体境界は背割りでした。それを無理やり変更したため、あるエリアの住居表示が全て「丸の内」になってしまいました。東京の丸の内は基本的に外堀の内側ですが、名古屋の場合は外堀の外側にあるのに丸の内とは何事かと思いますし、丸の外じゃないかと昔から批判されています。これによって、40ほどもあった旧町が全て「丸の内」の何丁目かになりました。地名というのは文化財のような側面もありますので、非常に残念なことをしたなと思います。

-

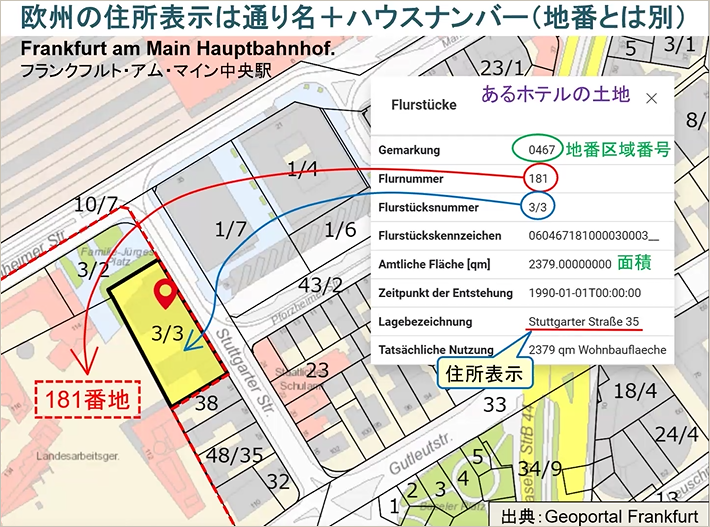

ここからは外国の例です。

外国では、基本的に通り名+ハウスナンバーで表示します。西欧諸国は、大抵起点である一番地から末番に向けて左側が奇数で右側が偶数になっています。

ただし、ロンドンは一斉に整えるようなことが嫌いな国民性もあるのか、時代時代にハウスナンバーがあります。そのため、左奇数右偶数のエリアがあると思えばその逆のエリアもあります。他には50ぐらいまで振り、通りの向かい側にいって51,52として戻ってくるようなものもあり、街路だけではなくハウスナンバーもとても混沌としています。

一方、フランスはナポレオン三世時代にオスマンの大都市計画で全てセーヌ川の流れに従って左奇数右隅数を徹底しました。合わせて、市民が立てこもるバリケードのような付け入るスキを与えないように、広場と広場の間を全て直線道路にしています。ドイツもベルリンに例外はありますが、基本は左奇数で右偶数です。 -

このような外国の例はGeoportalで見ることができ、ハウスナンバーがデフォルト表示されます。詳細を見るためには一筆をクリックしてください。日本の大字にあたる地番区域番号のほか、地番、後番が表示されます。更に、全国共通のナンバリングされた番号と面積もわかります。全て公開されています。

日本ではまだここまでできませんが、商業施設や公共施設か、道路なのか鉄道用地なのかなど、利用用途が表示され非常に便利です。諸外国では、空から見えないものの電子化が進んでいます。人口減少社会のいまになって、日本でこれまでなかなかできない・やらないとされていたことが非常に重荷になっているということもあります。今日の講演が何か少しでも皆さんの参考になればと思います。